O Canadá é o país onde nasceu meu pai. Na inóspita Ilha da Terra Nova – Newfoundland Island, em St John´s. Uma região que sobrevivia apenas da pesca, sempre fustigada pelo vento.

Ainda um bebê, dois meses e três dias de vida, ele desembarcou na América, em 4 de junho de 1920, viajando no vapor S.S. Rosalind, vindo de Newfoundland e Halifax, até a Pensilvânia, acompanhado da mãe, Ethel May Angel, e do pai, Edgar Jones, ministro da Igreja Episcopal.

Nos Estados Unidos, o pequenino Norman Angel Jones recebeu a cidadania americana, junto com os pais, que lá tiveram outros filhos e muitos netos. Uma grande família norte-americana, harmoniosa, unida e muito religiosa, não fosse meu avô um pregador vocacionado, que lotava as igrejas com suas preleções cristãs, o que fazia os fieis de suas paróquias sempre aumentarem mais e mais, e assim ele era transferido para novas cidades, com a missão de continuar a fazer crescer o rebanho da Igreja Anglicana.

Meu pai tinha valores humanos profundos muito bem arraigados. Era sobretudo um pacifista. Não suportava violência, opressão, crueldade. Fossem contra os homens ou contra os animais. Adolescente, encantou-se quando um circo passou por sua cidade e juntou-se à trupe circense. Seguiu com a responsabilidade de cuidar de uma das principais atrações: um feto com duas cabeças, acondicionado num vidro.

Na primeira metade do Século 20, esquisitices e bizarrices exerciam grande fascínio e faziam enorme sucesso. As atrações dos circos não eram contorcionistas, malabaristas ou animais adestrados, eram as anomalias humanas. Anões, albinos, pessoas com deformações físicas, elefantíase, verrugas.

Mas meu pai quis ir mais longe nos exotismos e embarcou para o Rio de Janeiro, num cargueiro de bananas, que retornava dos EUA ao Brasil.

Meu pai era lindo. Um artista de cinema. Chegando aqui, apresentou-se na Embaixada Americana. Tinha 18 anos. Foi encaminhado para a Base Americana no Recife, onde convocavam os cidadãos americanos para lutarem na Segunda Guerra. Meu pai não queria ir para a guerra. Não conseguiria matar um passarinho, que dirá um ser humano. Passou então uma semana inteira em jejum, apenas tomando água, e chegou à Base em petição de miséria, inanição total. Foi rejeitado no alistamento! Retornou ao Rio de Janeiro, onde a Embaixada lhe deu como missão de guerra comprar cristal de rocha para os armamentos.

Assim, Norman viajava para negociar cristal de rocha nas minas, em Minas Gerais, na Bahia e pelo Nordeste afora. Conheceu o Brasil profundamente, com registros de suas viagem em correspondências preciosas para minha mãe, que ele conheceu através de seu companheiro nessas andanças, o também imigrante Jules Sauer, negociante de cristal de rocha para fins de decoração e joalheria. Mais tarde, Jules se tornaria o dono da grande rede de lojas Amsterdam Sauer.

Foi Jules quem levou meu pai até o casarão, em Belo Horizonte, do tio de minha mãe, Oscar Netto, representante das minas de cristal de rocha, em cujo sótão havia as amostras das pedras mineiras.

Meus pais viveram uma grande paixão. As cartas provam. Minha jovem mãe via aquele casamento também como a realização de um sonho hollywoodiano – casar-se com o amor da sua vida, e ainda por cima um galã louro, alto, de olhos azuis, que fumava cachimbo, com uma família bonita e bem posicionada na América, tendo direito à dupla nacionalidade, ela, o filho recém-nascido, e os que viriam a nascer, e todos falariam inglês fluentemente, era esse o seu projeto.

Papai foi fiel a seus princípios de amor ao próximo e respeito à vida. Para se dedicar a um orfanato, mantido com seus próprios e suados recursos, abriu mão de viver junto à família na Capital e se embrenhou no interior de Minas, cidade de Matias Barbosa, onde, no Sítio Santa Terezinha, criou cerca de 50 meninos, da infância tenra até a formação profissional. Muitos deles se formaram técnicos de máquinas de escrever e de calcular da Facit, empresa que meu pai ajudou a implantar no país e representava em vários Estados. Alguns “filhos do Pai Jones” seguiram o comércio, a carreira militar e houve, até, um que se formou médico, o dr. Zé Carlinhos, grande orgulho para ele.

Quando o Governo matou meu irmão, Stuart, meu pai baixou a cabeça e se lamentou: “Eu salvei tantos meninos brasileiros e o Brasil matou o meu menino”.

Jules Sauer, certa vez, revelou-me que o jovem imigrante Norman sentia grande mágoa pela América, devido aos horrores de suas guerras. Esse ressentimento não se restringiu às lamúrias.

Quando houve a bomba de Hiroshima, o sonho cinematográfico de minha mãe começou a se desvanecer. Meu pai era um personagem complexo, fugindo ao roteiro clássico de uma Motion Pictures. Nunca mais falou inglês em casa. Meu irmão, que era mais velho, foi o único que teve esse privilégio de conversar em inglês com meu pai.

Meu pai era realmente um homem incomum, desprovido de ambições corriqueiras, mas transbordante de convicções maiores.

Menina, acostumei-me desde sempre a ver em lugar de honra da casa a escultura de um alce, um moose, animal típico canadense. Assim como havia as explicações sobre a folha de maple, “a mesma da bandeira do Canadá”, quando regávamos nosso waffle matinal, que meu pai pronunciava ‘uófol’ e não ‘ueifol’ como a maioria. Ele gostava de contar que nasceu numa ilha de pescadores de bacalhau, e eu fantasiava a paisagem, os pescadores nos barcos puxando as redes. Todos fumando cachimbo, como ele, e com o braço tatuado, como o dele, que tinha um Mickey Mouse, que se mexia quando ele apertava o punho.

Contudo, papai não cancelou as assinaturas das revistas norte-americanas Time e Reader’s Digest, que devorava, religiosamente, da capa à contracapa.

Este era o meu pai esquisito, nascido no Canadá, digno de ser posto num vidro e exibido às multidões dos circos nos primórdios deste ambicioso século 21, com a legenda: Norman Angel Jones, personalidade rara e íntegra.

Por amar profundamente o meu pai e sua rica história, desenvolvi profundo apreço, grande admiração, pelo Canadá e seu povo. País construído com uma história de atitudes bravas, seriedade, discrição e gestos de nobreza. A maneira como o Canadá manteve seu imenso território, a despeito das investidas de seu vizinho Yankee, é exemplar. Com inteligência e excelente estratégia, venceu as batalhas e continuou em seu espaço, estabelecendo respeitosa convivência com o vizinho, com quem tem fortes vínculos culturais e comerciais. Porém – importante – de quem mantém clara independência.

O Canadá possui um povo disciplinado, educado e com nobres valores humanos.

Por tudo isso, e por a lei canadense assim permitir, solicitei a minha Cidadania Canadense. Acabo de recebe-la. Estou feliz. É homenagem que presto à memória de meu pai, o menino de dois meses e um dia, que desembarcou do vapor S.S. Rosalind na Pensilvânia, levando na alma os ventos frios de New Foundland Island.

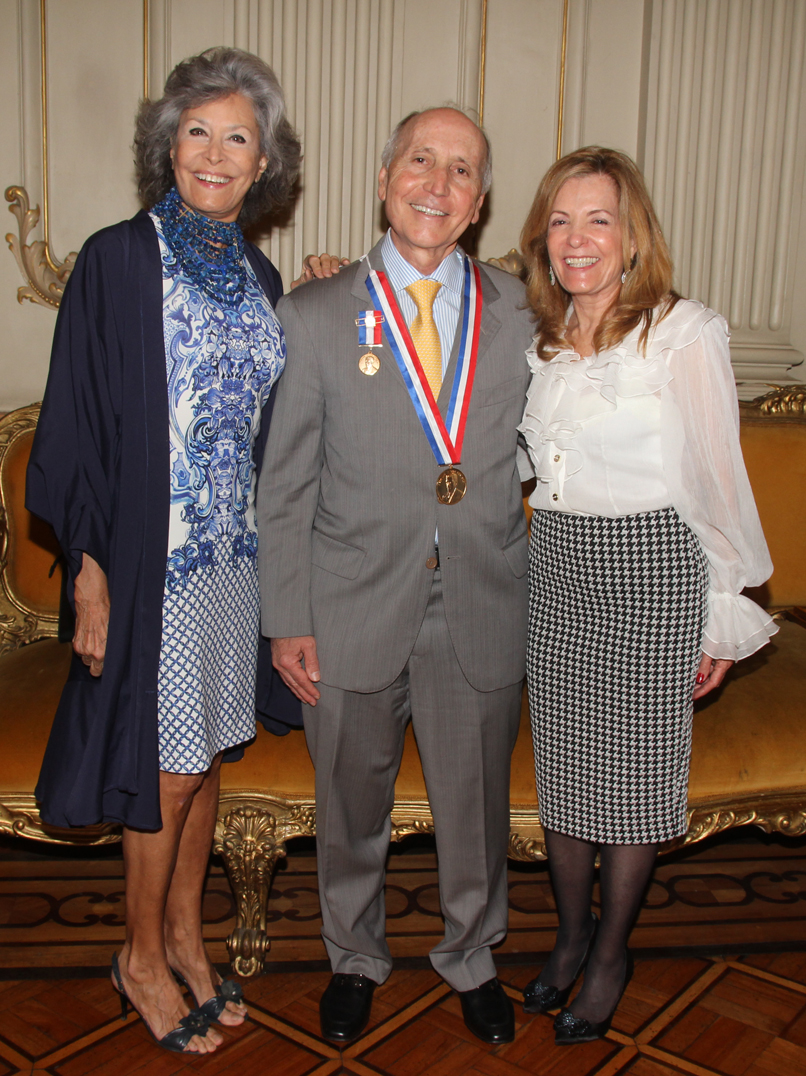

Abaixo, as fotos da entrega do documento de minha cidadania, pelo Cônsul-Geral do Canadá, Sanjeev Chowdury, um bom amigo de minha família, com direito a lágrimas, discurso, presença de meu marido, Francis, que se lembrou do obrigatório brinde com champagne. O momento pedia.